Oleh: Wahjudi Djaja*

Nama beliau sudah akrab di indera intelektual saya jauh sebelum saya masuk Fakultas Sastra UGM tahun 1990. Bukan sebuah kebetulan karena keluarga saya menyukai dunia sejarah, sastra dan budaya. Ayah saya langganan koran dalam berbagai terbitan. Bukan hal yang aneh, sejak kecil saya suka membuat kliping, membaca kembali dan–tanpa sadar–membangun kerangka berpikir sekitar kebudayaan. Maka begitu diterima kuliah di FS UGM, rasanya saya hanya mengkonfirmasi, “Oh ini to, Pak Faruk yang artikelnya pernah kubaca”.

Pada momentum 67 tahun usianya, izinkan saya membuat catatan dari kliping dan tegur sapa budaya bersama beliau.

Semesta Sastra

Menanggapi maraknya penggunaan kata-kata Jawa dalam karya sajak Darmanto Jt dan Linus Suryadi AG, FHT menulis artikel “Tanggapan Atas Tulisan Ajib Rosidi: Tentang ‘Bau’ Daerah Dalam Sastra Indonesia” di Harian Sinar Harapan (19/12/1981). Sambil membandingkan dengan karya Umar Kayam, FHT menulis, “Permasalahan yang terpokok ternyata bukanlah pemakaian bahasa daerah melainkan pandangan dunia yang diungkapkan lewatnya. Hal ini sangat penting disadari agar kita jangan sampai terlibat dalam perdebatan yang tidak menyentuh inti permasalahannya“.

Pada artikel lain berjudul “Yang Sosial dan A-Sosial Pada Karya Chairil Anwar”–beliau masih bergelar Drs dan saya lupa menulis kapan artikel ini dimuat–dengan jelas menyampaikan pendapatnya.

Saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya Chairil itu adalah juga makhluk sosial. Kesimpulan semacam inilah yang ternyata menimbulkan banyak tanggapan dan persoalan. Ada yang mengatakan bahwa Chairil itu individualis, ada yang mengatakan bahwa Chairil itu mencipta sajaknya atas dasar kehidupan pribadinya yang mati muda dan sakit sipilis.

Lahir dalam tradisi Banjarmasin Kalimantan, sejarah membawa Faruk Haji Tripoli masuk Yogyakarta, jantung budaya Jawa. Jika ada kritikus sastra yang keras pada era 1980-an, FHT adalah salah satu diantaranya. Era dimana susastra tumbuh dengan pesat diikuti polemik dan pementasan karya dengan barometer Purna Budaya, lembaga yang kelak dipimpinnya. Artikelnya di atas–kalau dibaca utuh–termasuk tajam, bisa jadi karena tahun itu FHT menyelesaikan S1 di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.

Program S-2 di Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada diselesaikan tahun 1988, sedang Program S-3 rampung tahun 1994. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM pada 9 Maret 2011.

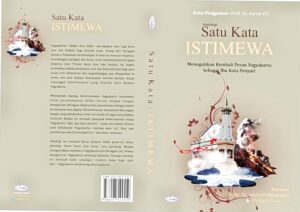

Perjumpaan budaya saya dengan sosok yang akrab saya sapa dengan Bang Faruk terjadi saat digelar diskusi “Meneguhkan Kembali Peran Yogyakarta sebagai Ibu Kota Penyair” di Purna Budaya atau Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasumantri (PKKH) UGM pada 1 Sept 2012. Ada tiga pembicara yaitu KRT Jatiningrat, Prof Dr Djoko Suryo & Prof Dr Faruk HT dengan moderator Dr Aprinus Salam, MHum. Diskusi kami inisiasi sekaligus sebagai launching antologi Satu Kata: Istimewa, sebuah kumpulan puisi 72 penyair untuk mendorong perjuangan keistimewaan Yogyakarta sekaligus mengenang momentum Maklumat 5 September 1945. Beliau berkenan memberi Kata Pengantar.

Sejak saat itu Bang Faruk selalu melibatkan saya dalam beragam kegiatan, event atau sekedar ngopi bersama. Sebuah penerimaan yang tak akan pernah saya lupa hingga kapanpun. Jika saya–yang orang sejarah–asyik hidup di dunia sastra, antara lain berkat suport beliau. Menjadi kenal dan dekat dengan para senior sastra dan teater–termasuk menggelar Pentas Teater Sepekan Motinggo Busye pada akhir 2012–jelas menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya.

Budaya Sebagai Kerangka

Perhatian dan kepedulian Bang Faruk tak hanya soal susastra tetapi juga kebudayaan secara umum. Saat gedung kesenian Senisono yang menyatu dengan Istana Gedung Agung hendak dirubuhkan–hingga melahirkan demonstrasi berhari-hari–Bang Faruk menulis di Harian Bernas (12/4/1991).

Gerakan Kebudayaan Senisono memang khas Jawa dan seniman. Ia mungkin tak akan terjadi di tempat lain di luar Yogya, tempat yang tak punya kejawaan dan kesenimanan. Kalau ini benar, maka kejawaan dan kesenimanan (romantisisme) tidaklah identik dengan sikap pasif dan menerima. Orang Jawa tidak pernah kalah, tapi ‘ngalah’. Ngalah berarti kalah secara material tapi menang secara simbolik. Romantisisme pun adalah paham yang anti terhadap kata menyerah meski kalah. Lihatlah tokoh Balai Pustaka, kematian itu tak pernah berarti menyerah. Tanpa romantisisme orang tak akan punya keyakinan dan totalitas penyerahan diri pada idealisme atau profesinya.

Pada Harian Bernas (11/4/1991) FHT menulis artikel “Kongres Kebudayaan dan Budaya Keterbukaan”. Ini antara lain dilatar belakangi wacana budaya etnis dan SARA.

Pada awal Orba trauma akan konflik golongan itu amat terasa. Lembaga yang bernama ” SARA” menjadi begitu kuat. Kekuatan lembaga tersebut pada gilirannya telah menumbuhkan satu self controle dalam diri setiap golongan ataupun lembaga-lembaga yang melampaui batas golongan itu.

Saat wacana postmodernisme menguat pada awal 1990an, Bang Faruk tak membiarkannya lewat tanpa catatan. Berbicara tentang cinta dalam bahasa yang mengalir cenderung kocak, dia menulis di Jawa Pos (12/6/1994) berjudul “Its Now or Never”.

Cinta seperti wahyu bagi para nabi. Seperti pencerahan bagi Budha. Seperti pulung bagi raja-raja Jawa. Seperti ilham bagi seniman, bagi sastrawan, penyair. Cinta adalah siratan cahaya di langit yang harus segera ditangkap, sebuah momen yang cepat sirna. Karena itu, cinta itu langka dan amat berharga. “Its now or never“.

Begitulah Bang Faruk yang ada dalam rekam imaji dan literasi saya. Egaliter, apa adanya, pegang komitmen dan–ini yang asyik–peduli pada kaum muda. Purna Budaya (PKKH) yang kini tinggal nama bisa jadi bukti atau saksi bisu bagaimana beliau ngrangkani, ngrengkuh, ngayomi kami yang muda, juga adik-adik saya yang tak lain mahasiswa beliau. Ketika tak ada lagi oase sastra budaya yang hadir dengan penuh kehangatan, masa-masa itu sungguh indah dikenang.

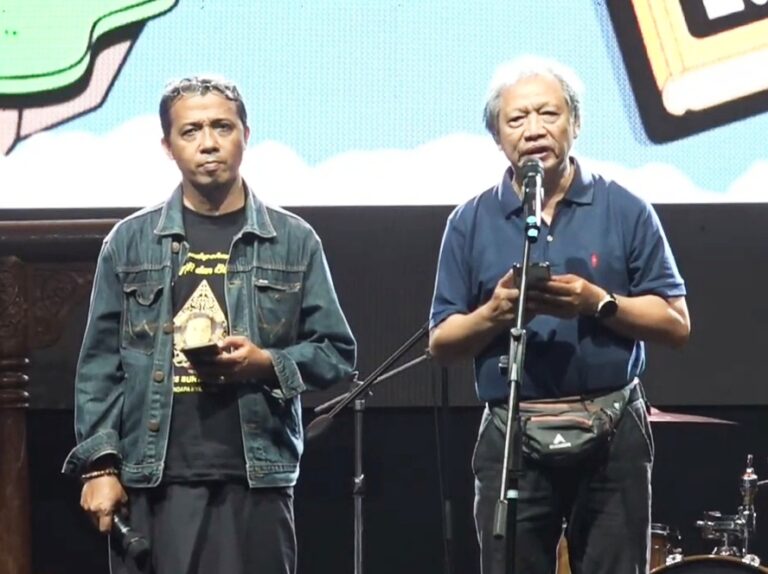

Terakhir, saya diminta Bang Faruk membaca salah satu puisinya yang berjudul Kahanan saat menerima gelar Maestro dari Pemerintah Kabupaten Bantul di Pasar Seni Gabusan pada 10 Desember 2023.

Tak ada yang bisa kau kais dari masa lalu. Sejarah tak menyisakan apa pun bahkan untuk dikenang. Arus peradaban dari seberang dan damai yang tak kunjung datang. Hutan belantara. Kakang kawah adi ari-ari mengawang telanjang. Antara gejolak ombak yang menderu dan keheningan gunung yang mencoba bertahan. Api yang terpendam dan air yang terus mencoba membuatnya padam.

Selamat ulang tahun ya Bang. Tetap sehat semangat berikan hidup yang penuh manfaat, aamiin

Ksatrian Sendaren, 10 Februari 2024

*Salah satu santri sastra