Oleh: Wahjudi Djaja*

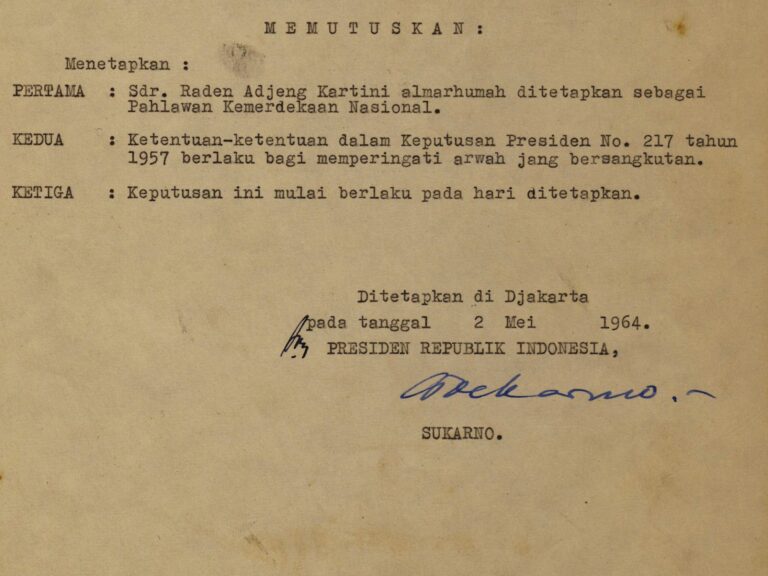

Menarik apa yang menjadi dasar pertimbangan Sukarno saat mengeluarkan Keppres Nomor 108 Tahun 1964. Keppres tersebut menetapkan RA Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Tertulis di dalamnya:

Bahwa kepada sdr. Raden Adjeng Kartini almarhumah patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia.

Perempuan dan Pergerakan

Sukarno memiliki pandangan tersendiri tentang perempuan dan Kartini. Berangkat dari konteks historis sosiologis dan pengalaman empiris–sebagaimana dia mengangkat petani Marhaen menjadi ideologi Marhaenisme–Sukarno terkesan dengan sesosok perempuan yang mengasuhnya. Pemikirannya tertuang dalam buku Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia.

Namun agak mengherankan bahwa ternyata Sukarno tidak mengaitkan tulisan-tulisannya yang dikumpulkan dari kursus wanita selama awal kemerdekaan itu dengan sosok Kartini. Bahkan pada Bab V “Wanita Bergerak”–dimana Sukarno melacak pergerakan di Barat dan Timur–nama Kartini pun sama sekali tak disinggung. Sementara dia mengakui bahwa wanita memiliki peran penting dalam perjuangan:

Tetapi sesudah kita memproklamasikan kemerdekaan, maka menurut pendapat saya soal wanita itu perlu segera dijelaskan dan dipopulerkan. Sebab kita tidak dapat menyusun negara dan tidak dapat menyusun masyarakat, jika (antara lain soal) kita tidak mengerti soal wanita. Itulah sebabnya saya, setiba saya di Yogyakarta, segera mengadakan kursus-kursus wanita itu.

Kita belum mengetahui alasan Sukarno tidak memasukkan nama Kartini. Apakah itu berkaitan dengan pemahamannya pada revolusi dan menganggap Kartini tidak revolusioner, perlu penelitian lebih dalam. Sukarno justru melihat Katharina Brechkovskaya (1844-1934, seorang tokoh gerakan Sosialis Rusia) yang dinilai sebagai wanita pertama yang berseru, “Hai wanita Asia, sadar dan melawanlah!” Atau, bisa jadi benar apa yang ditulis Sukarno:

Tatkala perempuan di dunia Barat sudah sadar, sudah bergerak, sudah melawan, maka perempuan di dunia Timur masih saja diam-diam menderita pingitan dan penindasan dengan tiada protes sedikit pun juga. Tidak diketahui, tidak ada kemungkinan menghilangkan tindasan dan pingitan itu, bahwa ada jalan untuk memerdekakan diri, dikiranya, bahwa tindasan dan pingitan itu memang sudah kehendak alam.

Jauh ke belakang, Sukarno juga tidak menyinggung nama Kartini dalam tulisan-tulisannya yang dikumpulkan dalam buku Dibawah Bendera Revolusi. Pada artikel “Kongres Kaum Ibu” (Suluh Indonesia Muda, 1928) pun aktivitas Kartini tak disinggung. Padahal kita tahu 22 Desember 1928, atau dua bulan setelah Sumpah Pemuda beragam organisasi pergerakan kaum ibu mengadakan kongres di Yogyakarta. Sukarno malah mengutip pendapat berbagai tokoh pergerakan perempuan Asia seperti Halide Edib Hanum (Turki), Sarojini Naidu (India), Soong Ching Ling (Tiongkok), atau Zorah Hanum (Iran). Harapan Sukarno pada kaum ibu sungguh melambung:

Tudjuan kaum ibu Indonesia haruslah lebih tinggi lagi: mereka harus bersikap sebagai saudara-saudaranja dilain-lain negeri Asia jang tak merdeka. Mereka harus mengerti bahwa sebagai Sajorini Naidu mengatakannja, bukan sahadja kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan djuga harus siap “menghadapi gerbangnja maut didalam usahanja membuat natie“.

Lalu Siapa RA Kartini?

RMAA Sosroningrat semula hanya wedana di Mayong. Sosroningrat menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah pada 1872. Ngasirah bukan seorang bangsawan tinggi. Dia adalah putri pasangan Siti Aminah dan KH Madirono, seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara. Dengan Ngasirah, Sosroningrat mempunyai 8 anak (di antaranya Sosrokartono, Kartini, dan Kardinah). Konon, Ngasirah-lah yang memberi nama Kartini (21 April 1879 – 17 September 1904). Meskipun anak selir, Kartini termasuk kalangan priyayi atau bangsawan Jawa. Kartini diasuh oleh Ngasirah dan embannya, Rami, di sebuah rumah kecil di belakang rumah bupati. Sejak bayi Kartini sudah merasakan diskriminasi dalam kehidupannya.

Menurut kebijakan Belanda, seorang wedana bisa menjadi bupati jika beristerikan seorang bangsawan. Dan kita mafhum, poligami adalah hal biasa dalam kehidupan bangsawan. Sosroningrat kemudian menikah lagi dengan RA Woerjan pada 1875. Setelah perkawinan keduanya itu, Sosroningrat diangkat menjadi Bupati Jepara pada 1890. Sosroningrat pun menggantikan kedudukan RAA Tjitrowikromo, ayah kandung RA Woerjan. Dengan Woerjan mempunyai 3 anak (di antaranya Roekmini dan Kartinah).

Meskipun istri pertama, Ngasirah hanyalah seorang selir. Seperti kebanyakan selir, Ngasirah tidak tinggal di rumah bupati. Perlakuan Sosroningrat kepada Ngasirah jelas berbeda dengan Woerjan, keturunan Raja Madura sebagai first lady. Woerjan mendampingi Sosroningrat dalam kedudukannya sebagai Bupati Jepara. Sedangkan Ngasirah? Dia harus rela dimadu dan dinomorduakan. Ironis, Ngasirah harus memanggil anak-anaknya dengan sebutan ”Ndoro” atau Tuan. Ngasirah pun harus rela dipanggil ”Yu” (dari Mbakyu) oleh anak-anak kandungnya sendiri. Karena, sebutan ”Ibu” hanya untuk Woerjan yang bertindak sebagai garwa padmi.

Bagaimana Membaca Kartini?

Kartini lahir ketika Belanda mengalami masa pemulihan setelah nyaris bangkrut akibat Perang Jawa (1825-1830) dan menguras kas Negeri Belanda. Upaya untuk me-recovery kondisi perekonomian dilakukan antara lain dengan menerapkan sistem tanam paksa (sistem kultivasi atau cultuurstelsel). Eksploitasi yang dilakukan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830, berhasil mengembalikan perekonomian Belanda. Namun dampaknya, Hindia Belanda mengalami penderitaan dan kemiskinan yang luar biasa. Inilah yang kemudian mendorong munculnya protes kelompok liberal pada 1870 melalui Menteri Jajahan Belanda Engelbertus de Waal. Pada 1890, tokoh politik bernama C. Th. Van Deventer juga mengemukakan politik etis. Dalam majalah De Gids dia menulis artikel Een Ereschuld atau Hutang Budi.

Dalam konteks itu, kita membaca bagaimana peranan Jacques Henrij Abendanon (14 Oktober 1852 – 13 Desember 1925). Dia adalah salah seorang operator politik etis di Hindia Belanda. Pada 1878-1880 menjadi ketua Landraad di Pati dan kemudian dikenal sebagai sahabat pena Kartini. Melalui tangannyalah kita bisa membaca Kartini dan buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” (Door Duisternis tot Licht). Sejauh ini belum ada sumber yang bisa digunakan untuk merekonstruksi Kartini dan kepak sayapnya selain buku tersebut. Tak aneh jika kemudian muncul beragam tafsir tentangnya.

Kartini bisa dipandang telah masuk dalam kerangka besar wajah baru kolonialisme dalam jubah politik etis. Ini penting bagi Belanda untuk menampilkan wajah barunya dalam mengeksploitasi Indonesia. Mengapa harus Kartini–yang bangsawan dan Jawa–serta bukan Cut Nyak Dien, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, atau Dewi Sartika? Adalah Harsya W Bachtiar yang dekade 1980 mempertanyakan upaya kultus individu pada sosok Kartini. Belanda terutama van Deventer merasa perlu bukti tentang kisah sukses politik etis. Dugaan ini bisa dimengerti mengingat pendidikan yang dibuka sebagai bagian politik etis justru melahirkan protagonis bangkitnya nasionalisme Indonesia. Tak aneh jika kemudian sejarawan UGM Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa pendidikan adalah dinamit bagi kolonialisme.

Hanya saja, menarik untuk direnungkan tulisan status Ariel Heryanto pada 21 April 2018 berikut:

Kartini (gadis Jawa) tenar karena surat-suratnya berbahasa Belanda. Bukan karena berkonde dan berkebaya sebagaimana lazimnya gadis Jawa.

Tapi tidak ada perayaan Hari Kartini berbentuk menulis surat (atau surat elektronik) berbahasa Belanda. Bahasa Indonesia kita pas-pasan. Bahasa Inggris kita compang-camping. Bahasa Belanda? Hmmm . . .

Bahkan beberapa teman saya yang keturunan Indo-Belanda, lebih siap tampil jadi model untuk iklan, sinteron atau pemain figuran film karena tampang kebule-bulean, ketimbang disuruh menulis karangan atau berpidato dalam bahasa Belanda.

Apapun, Kartini adalah sebuah fenomena sejarah. Tak hanya sosok yang dihadirkan sejarah, dia adalah teks–sebagaimana emansipasi atau nasionalisme–yang senantiasa terbuka untuk dibaca, direkonstruksi, didekonstruksi dan dikisahkan kembali. Termasuk oleh Sukarno yang–menjelang akhir kekuasaannya–menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Dalam kaca mata positif, Kartini telah menginspirasi.

Ksatrian Sendaren, 21 April 2024

*Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama)