Oleh: Wahjudi Djaja*

Suatu malam. Mendadak masuk message dari Prof Mochtar Pabottingi pada 13 Juni 2014. Tercatat pukul 21.53 WIB. Cukup mengagetkan meski keramahan dan ketulusannya telah lama saya rasakan.

Selamat malam, Bung. Bolehkah saya diberitahu nama Saudara kita, yang sekaligus sahabat lama saya dari zaman Pelopor Djogya”, yang menyerahkan piagam seusai acara bedah buku itu.

Malam Bang, itulah Mas Tegoeh Ranusastra Asmara, termasuk pendiri Persada Studi Klub Bang. Saya taut juga di status itu..

Terimakasih, Bung. Saya HARUS JUGA menyebut namanya. Dia seorang sahabat yang selalu ingat!

Entah apa pertimbangan saya menyapa sosok yang tulisan dan karyanya sering kubaca itu dengan panggilan Bang. Dan beliau menyapa saya dengan Bung. Egaliter. Cair. Menghunjam ke relung terdalam. Penuh penghormatan. Begitu kira-kira rasa kohesi yang memenuhi dada intelektual saya. Sosok berintegritas ini–kita ketahui dan kehilangan–meninggal pada 4 Juni 2023.

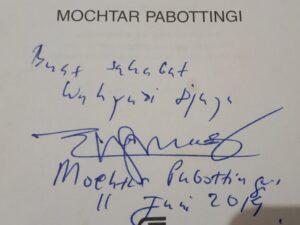

Ceritanya begini. Pada 11 Juni 2014 Bang Mochtar Pabottingi ke Yogyakarta untuk me-launching buku karyanya, Burung-Burung Cakrawala (BBC). Sebuah catatan sejarah nan puitis yang begitu emosional dan autentik dalam mendokumentasikan kenangan, perjuangan, dan sikap hidup penuh pemihakan pada kejujuran dan keadilan dalam bingkai tumbuh kembang keindonesiaan. Acara digelar di lobby kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Di situlah Bang Mochtar bertemu dengan Tegoeh Ranusastra, sosok yang pernah hadir dalam memorinya saat menempuh kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya UGM tahun 1968-1974. Itulah periode dimana Yogyakarta melahirkan banyak tokoh besar.

Seperti biasa, setelah mengikuti sebuah acara apalagi bersama tokoh atau idola, saya membuat status di facebook sebagai sebentuk reportase sekaligus penghargaan. Saya dan Bang Mochtar berteman di facebook sejak Agustus 2011. Dan simak bagaimana beliau menanggapi postingan saya:

Terimakasih Bung Wahjudi. Ini baru sempat saya buka. Terimakasih juga atas kehadirannya pada diskusi BBC di Yogya Rabu lalu. Maafkan kondisi saya yang tak prima saat tampil malam, meskipun saya tetap berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa. Tampil dua jam sebelumnya pada diskusi “Bahasa dan Pembinaan Karakter” juga di UAD telah menguras tenaga. Tapi saya sungguh senang melihat kesungguhan panitia. Juga pada hadirnya begitu banyaknya mahasiswa, terutama mahasiswi, meskipun hanya sebagian kecil yang tampaknya bisa atau bersedia menyimak. Salam hangat selalu!

Satu lagi, Bung. Kendati dalam tiap analisis politik saya, saya selalu menghormati perspektif sejarah, seperti juga perspektif antropologi, saya sama sekali bukan sejarawan. 🙂

Klarifikasi itu beliau sampaikan karena dalam tulisan publikasi acara launching saya sebut sebagai sejarawan. Tentu, saya paham dengan jenjang pendidikan Bang Mochtar di Sastra Inggris UGM. Tetapi kemampuan beliau dalam mengurai dan menulis beragam tema–bagi saya–memiliki kekuatan historis yang sangat tinggi. Bahkan, ijazah S1 beliau yang menanda tangani Prof Sartono Kartidirdjo, Mahaguru Ilmu Sejarah UGM yang sangat beliau hormat kagumi.

Semula saya membuat semacam perbandingan liar. Sama-sama guru besar, beda antara Prof Sartono dan Prof Kayam. Prof Sartono kaya dengan data dan fakta sejarah tetapi tidak membuat novel. Sedangkan Umar Kayam leluasa menggunakan data dan fakta menjadi beberapa novel. Di antara keduanya–sekali lagi menurut saya–Bang Mochtar boleh diletakkan.

Yogyakarta Sebagai Cakrawala

Sejak belia Bang Mochtar menyimpan cita-cita untuk bisa ke Yogyakarta. Sebuah kota kecil yang menjadi ibukota revolusi antara 1946-1949 dan karenanya menyedot kehadiran banyak tokoh papan atas negeri ini dari berbagai bidang. Semua dikisahkan secara detail, tidak saja menyangkut tokoh dan peristiwa, tetapi juga sudut-sudut kota yang mungkin tak banyak bisa dikenali lagi. Saya kutipkan:

Di Bulak Sumur, gedung utama Universitas Gadjah Mada bagiku selalu tampak berwibawa. Pilar-pilarnya bundar, tinggi, besar, dan kokoh. Ini dibangun atas biaya “Colombo Plan” pada tahun 1950 secara benar, sungguh-sungguh, dan tanpa korupsi. Kala itu areal di sebelah Utara gedung utama ini masih penuh pepohonan bersemak, tempat kencan Joki Tobing, tokoh dalam novel segar Ashadi Siregar, Cintaku di Kampus Biru. (BBC: 85)

Gedung utama yang dimaksud adalah Balairung UGM. Sebuah gedung yang menjadi bagian Panca Dharma, lima gedung utama yang diresmikan Bung Karno pada 19 Desember 1959. Itulah gedung yang menjadi simbol bangunan modern pertama Indonesia. Dan Bang Mochtar menaruh tinggi-tinggi pembangunan gedung itu karena tak ada korupsi, hal yang kian langka ditemukan di Indonesia pada periode sesudahnya.

Berada di Kampus Biru–seperti beliau tulis–telah menjadi jalan baginya untuk membuka cakrawala dan bertemu bintang-bintang:

Yogya selalu terkenal sebagai gudang ilmuwan, seniman, budayawan dan agamawan yang punya nama. Namun, tak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu dari the best cast yang pernah dimiliki Yogya dalam keempat bidang itu sejak Universitas Gadjah Mada didirikan pada pengujung tahun 1949 mungkin terkumpul kala aku berada di sana. Mereka sungguh adalah himpunan istimewa dari bintang-bintang.

Yang dimaksud bintang-bintang Bang Mochtar adalah Umbu Landu Paranggi (Presiden Malioboro), AR Fachruddin (Muhammadiyah), Dick Hartoko (Basis), Affandi (Pelukis), WS Rendra (Bengkel Teater), Umar Kayam, Kuntowijoyo, Sartono Kartodirdjo, Mukti Ali, Baiquni dan Ahmad Wahid. Nama-nama itu bukan hanya dicatat dan diingat tetapi memang dekat secara intelektual dan kultural dengan Bang Mochtar. Banyak kegiatan diikuti mulai diskusi, pentas sampai demonstrasi.

Pribadi Njawani

Enam tahun belajar di Yogyakarta tidak saja membukakan cakrawala intelektual tetapi juga mengubah kepribadiannya. Tidak lagi Bugis minded, tetapi lebih njawani. “Salah satu bentuk loncatan itu adalah senantiasa tersedianya dalam diriku seperangkat nilai-nilai Jawa untuk menjadi cermin atau timbangan bagi sistem nilai Bugis yang terlanjur tergurat dalam pada jiwaku“.

Begitulah Bang Mochtar. Ilmuwan berintegritas dengan sikap yang jelas. Pemikir yang tak lupa berdzikir. Penulis yang sarat dengan kesempurnaan pemahaman akan makna seorang idealis. Hangat bersahabat dan selalu memberi penghormatan atas teman, apapun arti dan level pertemanan.

Beliau–secara tidak langsung–banyak membantu saya saat menulis skripsi bertema “Bahasa dan Nasionalisme: Peran Bahasa Melayu Dalam Perjalanan Keindonesiaan 1900-1945” di Jurusan Sejarah FS UGM tahun 1995. Hobi membuat kliping tulisan beliau ternyata sedikit banyak membuka cakrawala dan menimbun bahan baku penulisan. Ketika ini saya sampaikan, beliau amat senang mendengarnya.

Sebagai catatan penutup, saya tulis pesan beliau untuk kami yang muda. Pesan ditulis pada 4 Juni 2018:

Saudara-saudara mudaku semuslim! Hanya dengan membaca buku-buku otoritatif, berkualitas, dan ditulis atas dasar himpunan data, fakta, dan argumen yang sahih, engkau bisa menjadi pahlawan atau mujahid “Iqra!” –manusia-manusia yang dianugerahi Allah kelebihan kemuliaan.

Dan 4 Juni 2023, Prof Dr Mochtar Pabottingi dipanggil pulang oleh Allah. Sosok tegas berintegritas namun santun bersahabat itu telah purna dengan tugas kesejarahannya. MasyaAllah. Hidup yang hebat dan indah, Bang.

Ksatrian Sendaren, 4 Juni 2024

*Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama)