Oleh: Wahjudi Djaja*

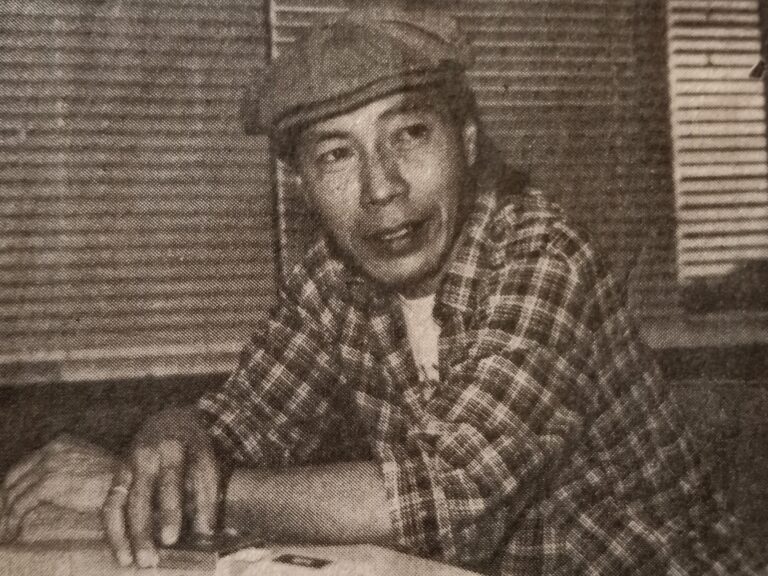

6 April 2024 tepat tiga tahun kepergian penyair bertangan dingin Umbu Landu Paranggi. Alumni Fisipol UGM yang–karena suratan sejarah–memperoleh sebutan sebagai “Presiden Malioboro” karena peranannya dalam mengelola Persada Studi Klub yang dia dirikan 5 Maret 1969. Bukan kebetulan jika Umbu ditempatkan pada konteks kesejarahan jalan Malioboro sebagai detak kehidupan susastranya bersama komunitas yang dia asuh.

Malioboro Urat Nadi Kebudayaan

Lebih dari sebuah jalan, Malioboro adalah saksi sekaligus jembatan penghubung yang fenomenal. Semua tamu Kesultanan Yogyakarta harus melalui jalan itu. Juga tamu-tamu negara yang berkunjung ke Gedung Agung tempat Presiden Soekarno tinggal. Dalam perkembangannya jalan itu menjadi penghubung antara kutub utara yang merujuk UGM sebagai simbol kaum intelektual dan kutub selatan yang mewakili ISI sebagai rerepresentasikan kalangan seni. Malioboro kemudian tak ubah menjadi panggung ekspresi terpanjang dalam sejarah.

Terbayang, jalan Malioboro yang panjangnya 2 km itu di topang oleh dua generator peradaban. Di sisi utara ada PSK bersama Mingguan Pelopor Yogya dan berpuluh penyair, sedang di ujung selatan ada Senisono yang menjadi panggung ekpresi dan aprsiasi. Inilah yang antara lain disebut Modal Yogyakarta, tulis Romo Mangun di Bernas (YB Mangunwijaya, “Memoar Malioboro”, 17/5/1991), yang penting tidak terdapat pada internasionalisasi wajud dan citranya.

“Tetapi pada nilai-nilai budaya serta kesejarahannya, pada gelora inspiratif para seniman seniwatinya, pada kehormatan dan panggilan menjadi kota anak-anak pelajar dan mahasiswa serta para ilmuwannya, pada pengembangan generasi harapan dari seluruh penjuru Nusantara“.

Umbu Sebagai Matahari

Di lingkaran sastra PSK ada nama-nama Teguh Ranusastra Asmara, Ragil Suwarna Pragolapati, Iman Budhi Santosa, Soeparno S. Adhy, Mugiyono Gito Warsono, dan M. Ipan Sugiyanto Sugito dengan Umbu sebagai matahari atau energi utama. Barisan berikutnya tercatat para penyair seperti Linus Suryadi Ag, Emha Ainun Nadjib, Korrie Layun Rampan, Joko S. Passandaran, dan Arwan Tuti Artha. Menarik kesaksian Cak Nun (Kadipiro, 28/5/2015) tentang siapa Umbu yang pernah jadi gurunya.

“Umbu itu pelatih. Jangan paksa pelatih–sepakbola misalnya–untuk main bola. Ini bukan masalah tidak bisa. Tapi, laku hidup Umbu itu sendiri sudah puitis. Orang (besar) yang berjuang keras untuk tidak dikenal. Jagad modern melihat sastra sebagai susunan kata. Sedang puisi itu hanya sehelai bulu dalam semesta kehidupan“.

Umbu memang sosok yang menyukai peran di belakang layar. Dia seperti bertugas membuka selubung yang menutupi potensi susastra pada banyak anak muda. Tak banyak bicara, bahkan cenderung misterius, tetapi keberadaannya nyata dirasakan. Anak muda yang kemudian merasa menjadi muridnya hanya dipaksa melihat bagaimana Umbu menjalani laku untuk kemudian merenungkan dan merangkai menjadi anyaman kata dan makna.

Dalam bahasa lain Tegoeh Ranusastra melukiskan Umbu dalam bait puitis:

jika umbu ada di yogya, malioboro jadi api memanasi bumi mataram yang kehilangan rupa. membidik waktu tanpa perhitungan dan puisi lahir di trotoar-trotoar yang kau sembunyikan sambil menghitung untung rugi.

jika umbu ada di yogya, matahari akan kehilangan panasnya, dan puluhan penyair akan berbaris sambil mengepalkan tangan, kembalikan ruangku yang dirampas oleh angan-angan yang sulit dijabarkan. luruskan langkahmu seperti rel kereta api yang tak akan bertemu sepanjang abad di landasan besi. kota demi kota disinggahi tepat waktu dan jam berangkat lewat peluit kepala setasiun

jika umbu ada di yogya, ia tak akan kembali pada ringkik kuda sumbawa.

(Jogja, 9 Oktober 2014)

Dunia Kepenyairan Pasca Umbu

Terkait dunia kepenyairan pasca Umbu, banyak diulas dan menjadi perbincangan. Termasuk ada yang menyebut sebagai krisis. Benarkah? Ahmadun Y Herfanda (Republika, 17/1/1994) menulis, melahirkan penyair besar ternyata tidak gampang:

“Apalagi sebesar Emha atau Linus, dua penyair yang pernah ditanganinya di Yogya. Butuh iklim budaya tertentu yang bisa menyuburkan kreativitas penyair. Dan ini ternyata tidak ditemukan Umbu di Bali. Buktinya, sudah sejak tahun 1979 membidani penyair-penyair Bali, sampai kini belum sempat melahirkan penyair besar“.

Dalam pengamatan Bakdi Sumanto (Masa Kini 3/3/1984) sebetulnya dunia kepenyairan Yogyakarta pasca Umbu masih potensial dan prospektif:

“Yogyakarta memiliki dan pernah melahirkan penyair-penyair besar seperti Kirdjomulyo, Linus Suryadi AG, Emha Ainun Nadjib, WS Rendra dsb. Tetapi, untuk melahirkan penyair-penyair yang besar seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Butuh proses yang intens dan berliku-liku. Jadi kita tak perlu tergesa-gesa.

Kenapa Linus dkk lahir pada masa Umbu dengan PSK-nya? Ini dapat dikembalikan pada momentum tadi. Hanya kebetulan saja Umbu hadir pada momen yang tepat, saat akan muncul penyair-penyair besar. Katakanlah, Umbu sebagai penemu Linus dkk. Bukan Umbu yang melahirkan mereka. Umbu saya kira hanya berhasil menciptakan iklim saja, dan pada saat yang tepat pula. Coba saja Umbu dipanggil kembali ke Yogyakarta, saya kira belum tentu melahirkan penyair-penyair besar“.

Kita bisa berbeda pendapat dengan Bakdi dalam melihat posisi dan peran Umbu dalam merangsang munculnya penyair besar. Dalam sejarah ada Teori Orang Besar (Kuntowijoyo, 2005) dinamika sejarah ditentukan oleh keberadaan orang besar. Dalam konteks Umbu, berkat kharisma, pengaruh, dan kecerdasannya dalam meramu momentum dengan manusia melahirkan penyair yang kemudian mewarnai cakrawala sastra. Dia ditopang oleh iklim budaya berbasis kesejarahan yang menaungi Malioboro. Terkait PSK bisa dibaca buku Saeful Anwar Persada Studi Klub Dalam Arena Sastra Indonesia.

Dalam perspektif yang berbeda Ashadi Siregar dalam “Mentalitas Pop Menjangkiti Para Penyair Kita” (Masa Kini, 3/31984) menilai, penyair-penyair kita sekarang cenderung menulis puisi untuk ditonton.

“Bukan ekspresi estetis yang otentik. Penyair sekarang dalam pemasyarakatan karyanya hanya menggumpal di pusat-pusat kota yang dekat dengan publisitas. Ini berbeda sekali dengan generasi Ainun. Dimana mereka membacakan puisi di gunung-gunung, desa-desa yag jauh dari publisitas.

Pamrih untuk terkenal yang menjangkiti penyair muda sekarang disebabkan mereka tidak menikmati proses, tapi sibuk dengan hasil. Mereka tidak ubahnya dengan bintang film atau penyanyi lagu-lagu pop di Indonesia yang sibuk dengan popularitas. Mental pop ini saya nilai jelek, terutama bagi pertumbuhan mereka dan berpuisi“.

Menanggapi perbincangan itu, Ragil Suwarna Pragolopati (Minggu Pagi, Magnetisme Sastra: Kuras Ilmunya dan Hormati Orangnya, 15/7/1984) mengatakan sebagaimana tak dipercayai Cak Nun dan Linus–dua murid Umbu–tak ada krisis kepenyairan di Yogyakarta.

“Manusia adalah makhluk magnetik, artinya insan yang memiliki kunci bermagnet. Sanggup untuk ditarik dan bisa menarik. Penyair dan seniman adalah kategori manusia yang memiliki daya magnetik relatif besar. Itu semua dapat dipelajari dalam (ilmu, kawruh) Magnetisme“.

Apapun, Umbu Landu Paranggi adalah sosok fenomenal dalam dunia sastra. Rela menanggalkan kebangsawanan, menapaki laku pengembaraan, lalu menghilang dan muncul kembali dalam dimensi kehidupan yang lain. Dalam konteks keyogyakartaan, Umbu adalah salah satu pengungkit bangkitnya ruh budaya yang melegenda. Umbu adalah “Jembatan Peradaban”. Saat 1975 dia keluar dari Yogyakarta, tunas yang dia tanam mulai bersemi, tumbuh dan beranak pinak. Pasca Umbu, era 1980-1990 di Yogyakarta telah meriah dengan hadirnya penyair dalam beragam warna dan karya.

Terima kasih atas kehadiranmu, Umbu. Sejarah memang bergerak maju, dan di ujung sana dirimu telah memasang patok dengan amat kukuh. Semoga damai bahagia di keabadian, aamiin

Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan

Karena sajak pun sanggup merangkup duka gelisah kehidupan

Baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara suara dunia luar sana

Sewaktu-waktu mesti berjaga dan pergi, membawa langkah kemana saja

(Melodia, Manifest, Yogyakarta, 1968)

Ksatrian Sendaren, 6 April 2024

*Alumni FS UGM, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama)